框架楼房使用寿命-株洲西点装饰工程有限公司

Website Home

##方寸间的永恒:论框架楼房的生命周期与人文价值当我们仰望城市天际线,那些由钢筋水泥构筑的框架楼房如同现代文明的图腾,整齐划一地矗立在大地上。

人们常常关注这些建筑的初始造价、空间利用率或外观设计,却鲜少思考一个更为本质的问题:这些看似坚固的框架楼房,究竟能陪伴我们多久。

在建筑寿命这一看似技术性的议题背后,实则蕴含着人类对永恒的追求与对短暂的妥协,反映着现代文明特有的时间焦虑!

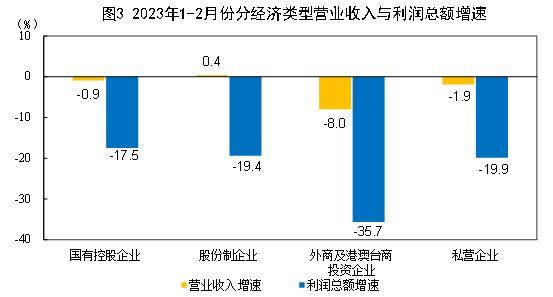

从技术层面而言,框架结构的楼房理论上拥有50-100年的使用寿命;

混凝土的碳化深度、钢筋的锈蚀速率、地基的沉降程度,这些冷冰冰的参数共同绘制出一栋建筑的生命曲线;

日本建筑学会的研究表明,普通钢筋混凝土结构在正常维护条件下,50年后强度将衰减至初始值的60%-70%?

而英国伦敦的巴比肯住宅区,经过精心维护的混凝土建筑群已安然度过半个世纪,证明了适当保养可显著延长建筑寿命;

技术决定论者相信,随着材料科学的进步,未来的建筑或许能突破百年大关,但无论如何,物理世界的熵增定律终将为所有人工造物设定一个无法逾越的期限;

比物理寿命更为脆弱的,是建筑的功能寿命!

一栋结构完好的楼房可能因无法满足新的使用需求而被提前?

判处死刑?

20世纪中叶建造的纽约普鲁特-艾格住宅区,虽结构无恙,却因设计理念落后于时代而在建成不到二十年后被爆破拆除;

中国各大城市中,大量。

短命建筑?

的涌现更凸显了功能寿命与物理寿命的脱节;

这种。

未老先衰!

现象背后,是社会发展速度与建筑更新周期的深刻矛盾;

当我们的生活方式每十年就发生一次剧变,那些为上一代人设计的空间怎能不显得局促过时。

法国哲学家保罗·维利里奥曾警告:。

我们建造持久,却生活在短暂中;

框架楼房成为这一悖论最直观的体现?

在更深的层面上,建筑寿命问题折射出现代人的时间感知异化?

古代工匠建造金字塔、哥特式教堂时,心中怀着?

千年大计?

的信念。

而当代开发商计算投资回报率时,眼光很少超过三十年。

这种时间视野的收缩,使得建筑从!

传承文明的载体!

降格为?

短期牟利的工具。

意大利建筑师阿尔多·罗西指出:!

城市是集体记忆的所在地。

当建筑平均寿命短于一代人的成长周期,城市将失去记忆的连贯性,沦为碎片化空间的拼贴画?

伦敦、巴黎等城市之所以魅力独特,正因其保留了不同时代的建筑层理,让时间成为可触摸的存在?

面对框架楼房有限的生命周期,我们需要的不仅是更耐久的材料或更灵活的设计,更是一种新的建筑伦理——将楼房视为连接过去与未来的纽带而非消费时代的快消品。

荷兰建筑师雷姆·库哈斯的!

弹性建筑!

理念,日本?

百年住宅。

认证体系,都是这一伦理的实践尝试。

或许真正的解决之道不在于无限延长单栋建筑的生命,而在于建立一种使建筑能够优雅老去、有机更新的城市机制,让每一代人都能参与建筑的!

生命循环!

,在创造与传承间找到平衡;

框架楼房的使用寿命问题,最终是关于我们想留下什么样的世界给后人的思考;

在气候变化、资源紧张的当代语境下,延长建筑寿命不仅关乎经济效益,更是一种生态责任;

当我们学会像对待生命一样对待建筑,接受其必然的衰老与死亡,同时尽力延长其有价值的存在,我们或许能在方寸之间,找到属于这个时代的永恒。