教学楼框架结构特点-株洲西点装饰工程有限公司

Website Home

##被遗忘的骨架:教学楼框架结构的文化隐喻每天穿梭于教学楼之间,我们是否曾停下脚步,抬头凝视那些支撑起整个建筑的框架;

钢筋混凝土构成的骨骼系统,默默承载着知识的重量,却鲜少获得应有的关注;

教学楼的框架结构不仅是一种工程技术的体现,更是一种教育理念的物质化表达,它以一种沉默而坚定的方式,参与塑造着我们的学习体验与文化认知;

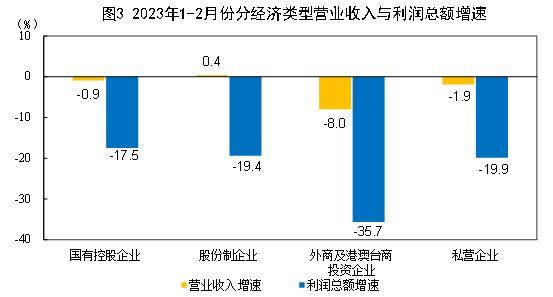

现代教学楼普遍采用的框架结构具有鲜明的技术特征;

由梁、柱、板组成的承重体系取代了传统的墙体承重,创造出开阔而灵活的空间。

这种结构解放了墙体,使大面积玻璃幕墙成为可能,阳光得以自由穿透,内外空间产生对话。

框架结构的抗震性能也为师生提供了安全保障,其。

强柱弱梁?

的设计理念确保建筑在大地震中能够;

伤而不倒?

更值得注意的是,框架结构允许标准化设计和模块化施工,大大提高了建造效率——这一特点与中国近几十年教育规模迅速扩张的需求完美契合;

框架结构的空间组织方式深刻影响着教学活动的展开。

传统教室的固定桌椅排列在框架结构创造的开放空间中显得格格不入,催生了可移动家具和灵活隔断的出现;

走廊不再仅是交通空间,框架结构提供的稳定性使其能够扩展为展示区、交流区!

共享中庭、空中连廊等新型空间形式的出现,打破了院系之间的物理隔阂,为跨学科交流提供了物质基础!

框架结构支撑下的无柱大空间特别适合阶梯教室、报告厅等需要容纳大量人群的场所,反映了高等教育从精英化走向大众化的历史进程。

从文化视角审视,教学楼的框架结构恰如教育体系的隐喻!

那些垂直的立柱如同代代相传的知识传统,为整个建筑提供纵向支撑!

水平的横梁则像学科间的横向联系,促进知识的交叉融合?

框架结构所创造的透明性,暗示着现代教育对开放性和可见性的追求!

而其标准化特征,又折射出工业化时代教育规模化的内在逻辑。

对比西方大学常见的哥特式教学楼,中国当代教育建筑普遍采用的框架结构反映了一种实用主义的价值观——教育首先被理解为功能性的知识传授场所,而非精神象征空间!

框架结构教学楼的普及也带来了一些值得反思的问题;

当标准化设计成为常态,校园建筑的地域特色和文化辨识度如何保持!

当空间灵活性被过度强调,是否削弱了特定空间对特定教学行为的塑造作用?

框架结构在追求效率的同时,是否忽视了教育应有的仪式感和神圣性。

这些问题提醒我们,教学楼不仅是功能容器,更是文化载体,其设计需要在技术理性与人文关怀之间寻找平衡点。

下一次步入教学楼时,或许我们可以多一份对建筑本身的觉察。

那些看似冰冷的钢筋混凝土框架,实则是教育理念的物质结晶,是无数决策与价值的空间呈现?

理解框架结构的特点,不仅有助于我们更好地使用这些空间,更能启发我们对教育本质的思考——什么样的结构能够支撑起真正有意义的学习;

这个问题的答案,或许就隐藏在我们每日穿行的教学楼骨架之中!